(令和7年8月現在)

|

NEW感染管理認定看護師古田 祥子 |

私は、2020年に感染管理認定看護師の資格を取得し、病棟勤務しながら患者さんとご家族、職員を感染症から守るため、日々活動しています。

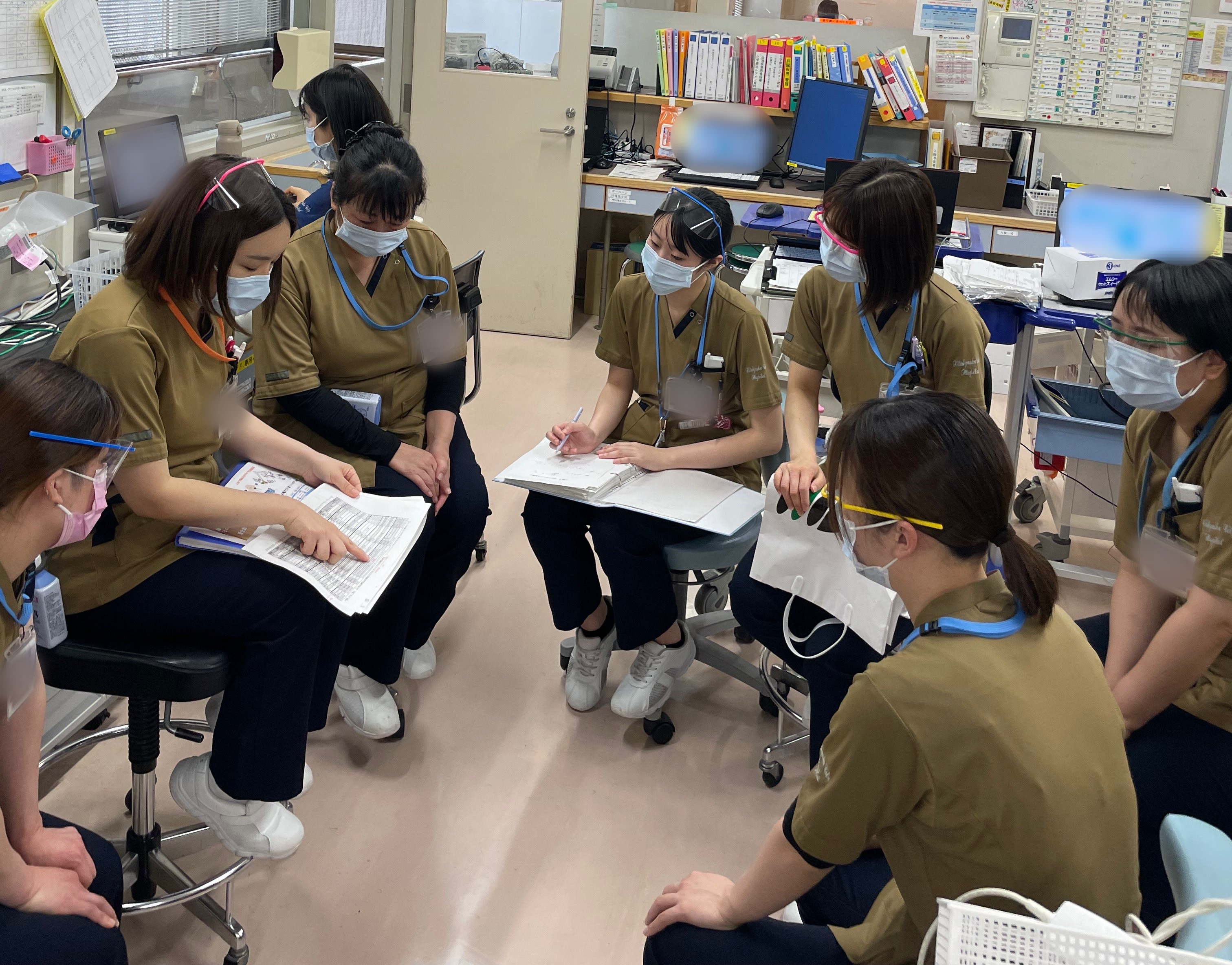

院内感染(医療関連感染)の原因となる細菌やウイルスは目に見えません。感染対策は職員の協力が必要です。看護業務を実践しながら、職員に手指衛生の正しいタイミングや環境整備の質向上を目指し、指導しています(写真1)。私がロールモデルとなり、感染対策の習慣化を目標に活動しています。

写真1

写真1

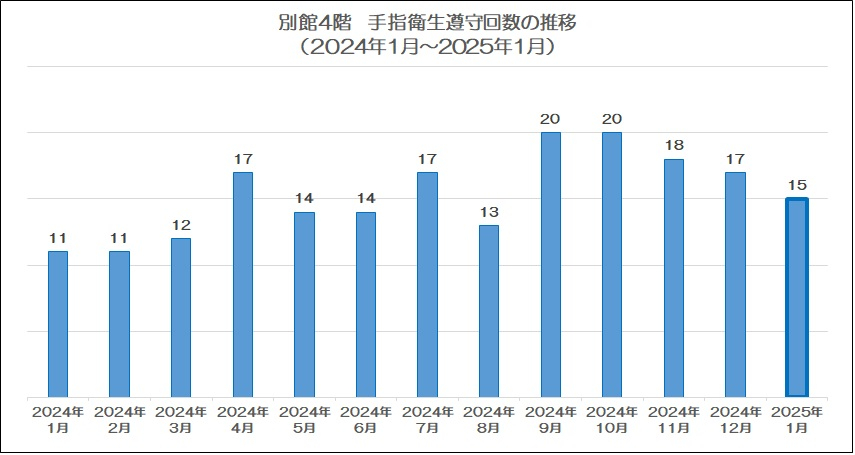

また、各部署の感染対策の現状を数値やグラフで「見える化」し、フィードバックできるように努めています(写真2)。

|

|

写真2

これからも患者さんに安全な医療を提供できるよう、院内感染の制御に務めていきたいと思います。

|

|

感染管理担当係長

|

私は、2014年に感染管理認定看護師の資格を取得し、院内の感染対策に携わっております。当院は市内で唯一の第二種感染症指定医療機関であるため、2020年北九州市で新型コロナウイルス感染症患者さんが発生した当初から陽性患者さんの受け入れを行ってきました。

感染対策は看護師だけではなくあらゆる部門との連携が重要になります。新型コロナウイルス対応も、看護部だけでなく、診療部門、放射線検査・治療部門、リハビリ部門、検査部門、栄養部門、事務部門等、院内全ての部門と対策を協議し、安全な医療を提供できる対応を行っております。(写真1)

|

写真1:看護師・医師研修 |

また、地域の病院やご施設から依頼を受けて、訪問指導や研修を行う事も多々あります。

感染症は新型コロナだけではありません。2050年にはがんで亡くなる患者さんより感染症で亡くなる患者さんの数が多くなると言われています。患者さんに安全な医療を提供でき、治療に専念していただけるよう院内感染(医療関連感染)の制御に務めていきたいと思います。

写真2:連携医療機関の訪問 |

写真3:訪問看護ステーションでの研修 |

|

クリティカルケア担当係長

|

私は2012年に集中ケア認定看護師の資格を取得し、2020年に看護師特定行為研修を修了後、クリティカルケア認定看護師(専従)として活動しております。看護師特定行為とは、2015年に保健師助産師看護師法が改正され、これまで医師が行っていた医療行為の一部を、特別な研修を受けた看護師が手順書を元に医師と同等に行える制度です。看護師特定行為は38行為あり、私は18行為(表1)を取得しました。

表1

増居認定看護師が取得した特定行為(18行為)

| 高カロリー輸液の投与量の調整 | 糖質輸液または電解質輸液の投与量の調整 |

| 脱水症状に対する輸液による補正 | 利尿剤の投与量の調整 |

| 侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 気管チューブの位置調整 |

| 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 直接動脈穿刺法による採血 |

| 人工呼吸管理中の鎮静剤の投与量の調整 | 橈骨動脈ラインの確保 |

| 人工呼吸器からの離脱 | 中心静脈カテーテルの抜去 |

| カテコラミンの投与量の調整 | PICCの挿入 |

| Na、K、Clの投与量の調整 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設定の変更 |

| 降圧剤の投与量の調整 | 胸腔ドレーンの抜去 |

特定行為の中でも、末梢留置型中心静脈カテーテル(PICC)の挿入(写真1・2)が多く、九州ではトップレベルの症例数です。医師からたくさんの信頼を頂き、タスクシフトできています。また、患者さんからも感謝のお言葉を多数いただき、入院中のみならず、外来や転院の際にも留置しています。その他の特定行為では、人工呼吸管理や動脈穿刺による採血・動脈カテーテルの留置を主に行い、タイムリーで安全な医療の提供を心がけています。

|

写真1

|

写真2

|

特定看護師は、3〜5年以上の実務経験で研修を受講できます。受講には、病院からの資金的なサポートもあり、益々期待される分野です。これからも、患者さん・医師・看護師のすべての皆様に貢献できる看護師であり続け、特定看護師の後輩育成に力を注いでいきたいと考えています。

|

がん性疼痛看護認定看護師

|

がんと診断された患者さんは、身体的な痛みだけでなく、不安などの精神的痛み、経済的負担などの社会的な痛み、「自分がなぜこんな目に合うのか」といったスピリチュアルな痛みなど、多くの痛みを経験します。

がん性疼痛看護認定看護師の役割は、患者さんの抱えるさまざまな痛みを全人的に捉え、個別に応じたケアを実践すること、痛みを緩和する効果的な方法を考え、薬剤の適切な使用と評価を行うことです。

現在、緩和ケアセンター専従看護師として、患者さんやご家族一人ひとりの痛みを理解し、思いに寄り添いながら、その人らしさが維持できることを目標に活動を行っています。また、多職種と協働しながら、病期を問わず、いつでもどこでも誰もが適切な緩和医療を受けることができる体制の構築に努めています。

<活動紹介>

がん性疼痛看護認定看護師は、以下の活動を行っています。

・緩和ケアチーム活動(全人的苦痛症状のマネジメント、多職種連携)

・緩和ケアセンター外来における痛み・症状マネジメント及び療養支援

・がん患者の相談対応

・がん患者の病状説明への同席(意思決定支援や心理的サポート)

・各種カンファレンスの参加

・院内外での研修

・院内外での緩和ケアに関する広報活動

|

ホスピス緩和ケア週間 イベント |

がん看護外来 相談対応 |

|

ホスピス緩和ケア週間 啓発活動 |

緩和ケアチーム カンファレンス |

|

がん放射線療法看護認定看護師

|

放射線治療は、手術療法、薬物療法と並ぶ3大がん治療の1つです。病変部に放射線をあててがん細胞を死滅させる治療法で、臓器の形態や機能の温存ができることが特徴です。また、根治を目標にした治療から、苦痛や症状緩和の治療までおこなえるため、様々な状態のがん患者さんを対象としています。

放射線治療部は医師、看護師、放射線技師、クラークで構成され、当該科の医療チームと協働し、患者さんに最良の医療を提供しています。そのチームの中で私は、放射線治療部で専従看護師として、患者さんやご家族一人ひとりの思いに寄り添い、病気や治療に伴うつらさに少しでも支えとなれるよう関り、治療を完遂できることを目標にしています。

放射線治療医の説明に同席し、患者さんやご家族がどのような気持ちで治療に挑んでいるかをお聞きし、ご理解が深められるようサポートします(写真2)。また毎日の治療を安心して受けていただけるよう環境を整え、副作用による苦痛が最小限になるよう、症状マネジメントとセルフケア支援をおこなっています(写真3・4)。

|

|

| 写真1:治療室の様子 | 写真2:放射線治療医のインフォームドコンセント |

|

|

| 写真3:患者指導 | 写真4:治療の様子 |

その関わりの中で、長い治療を乗り越え完遂したことを患者さんと共有することにやりがいを感じています。患者さんには「不安だったけど、安心して治療が受けられた」「毎日ありがとう」など、声をいただいております。

安全、安心して治療を受けていただけるよう多職種と連携・協働し、患者さん、ご家族を含めたチーム全体のコーディネートに努めています(写真5)。

写真5:病棟のカンファレンスに参加

|

|

NEW乳がん看護認定看護師古賀 亜佐子 |

乳がんは女性の臓器別がん罹患率の第1位で、特に多様な役割を担う年代の女性が多く発症します。治療法は手術・放射線治療・薬物療法など様々です。治療の進歩に伴い治療の選択肢が多様化する中で、患者さんの意思決定を支え、治療に伴う症状マネージメントとセルフケアをサポートすることが求められます。

乳がん看護認定看護師の役割は、乳がん治療の最新の知識をもち、長期に渡って再発・転移への不安を抱える患者さんやご家族を支援することです。私は現在、外来化学療法センターに所属しています。その中で、乳がん患者さんが乳房手術のみならず、化学療法による脱毛や爪の変化などの外見の変化に悩みを抱えており、アピアランスケア(がん治療の副作用により生じる外見の変化へのケア)の重要性を実感しています。

私は患者さんが治療と日常生活が両立できる支援を認定看護師としての目標としています。手術や薬物療法、治療終了後の日常生活の過ごし方など、患者さんが気がかりに感じている問題を一緒に考え、解決できるよう外来化学療法センターのスタッフと一緒に日々取り組んでいます。

乳がんの予防から終末期に至るまでの乳がん患者さん・家族への専門的な身体・心理・社会的支援

外来化学療法センターでは毎朝、患者さんの情報共有を行っています

|

|

| 出前講座で乳がん自己検診方法について講演を行いました | |

がん患者サロンでアピアランスケア