下記を対象に運動療法、呼吸トレーニング、物理療法等を入院後早期より実施し、患者さんの身体機能の維持・改善を図っています。

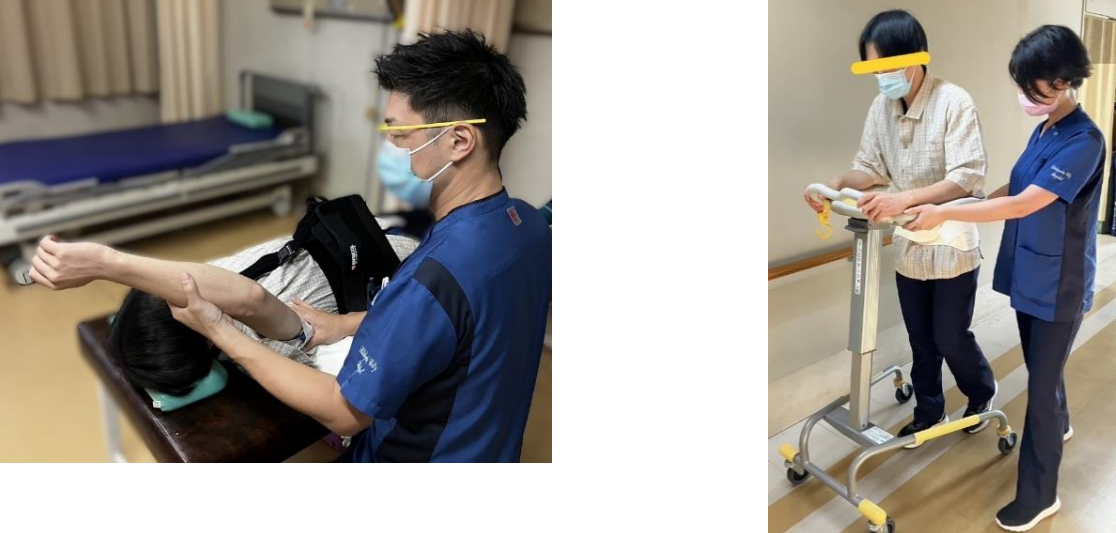

脊椎手術、関節疾患手術、肩関節手術を受けられた患者さんに対し、術前、術後早期より身体機能改善を目的に運動療法を実施しています。

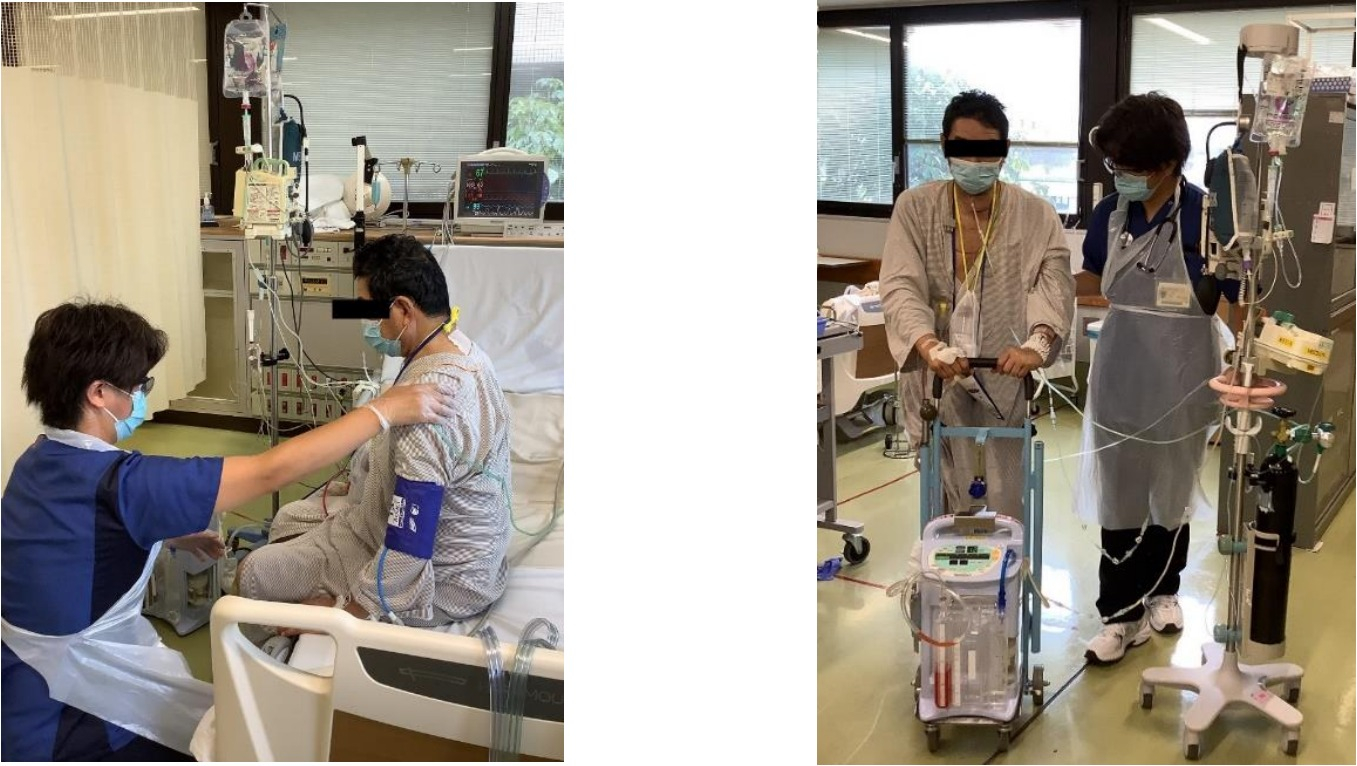

外科的手術後、人工呼吸器管理中の患者さんに対して合併症予防、呼吸機能改善、身体機能改善を目的にリスク管理を図りながら早期より運動療法、呼吸トレーニング、早期離床を実施しています。

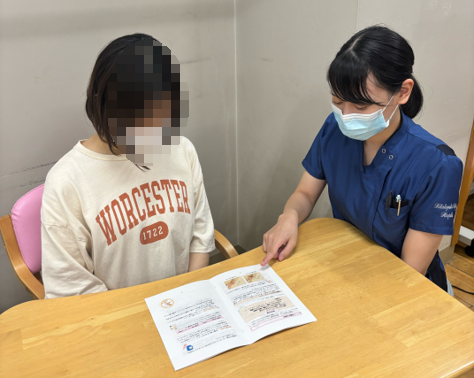

心疾患の患者さんに対して、身体機能維持・改善、再発予防を目的に心電図を装着し運動療法を行っています。またハートノート(自己管理ツール)を使用し、日常生活の留意点や自己での体調管理について指導も行っています。

呼吸器疾患、脳性麻痺など小児科入院中の乳幼児、人工呼吸器管理中の新生児や早産・低出生体重児、先天性疾患の新生児に対して、呼吸理学療法や発達支援、日常生活動作訓練を行っています。また、ご家族への指導、発達支援、在宅・施設への移行に向けた支援も行っています。

作業療法では、早期に退院が可能となるように、退院後の生活を見据えて日常生活動作訓練(食事、更衣、トイレ、入浴)を主に行っています。そのため、個々の患者さんに応じた日常生活動作を検討しトレーニングを行うと共に、退院後の生活が上手く送れるように多職種と連携を図り必要な情報提供も行っています。

手術後の日常生活において注意が必要な動作や姿勢に対して生活場面を見据えた指導とトレーニングを行っています。

(脊椎手術後の生活指導動作指導) (肩手術後の装具着脱指導)

術後合併症を予防するためにはできるだけ早く起き上がることが大切なります。痛みが少ない動き方を指導し、1日でも早く身の回り動作が自立できるよう、手術前から練習を行い、手術後は翌日より作業療法を行っています。

(手術前、後の起き上がり動作指導とトレーニング) (手術後車いすでの食事動作指導)

乳がん・婦人科系手術後の患者さんに対してリンパ浮腫予防について説明とトレーニングを行っています。 また、リンパ浮腫が生じた患者さんに対してもリンパマッサージや日常生活上の注意点について説明を行っています。

(リンパ浮腫指導)

(リンパ浮腫指導)

発症後早期より作業療法を実施し機能の改善と日常動作の獲得を目的に発症後早期から作業療法を行っています。

(手指機能の改善を目的としたトレーニング)

(手指機能の改善を目的としたトレーニング)

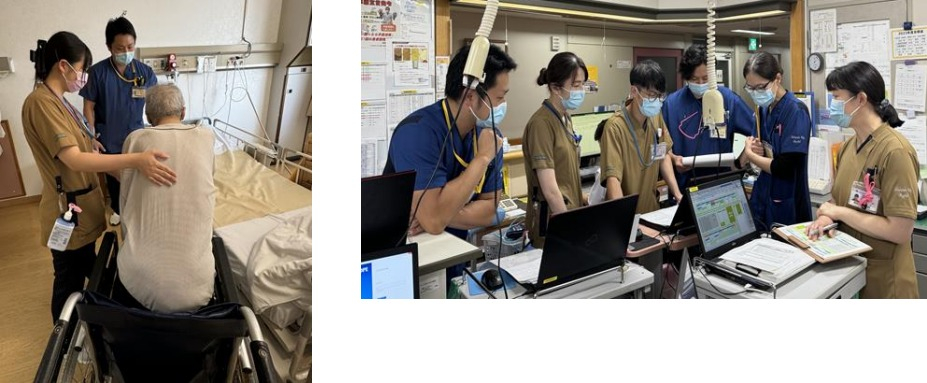

患者さんの環境に応じた日常動作能力の改善を図り自立を支援し、その情報をリアルに多職種に情報提供することを目的に病棟専従作業療法士として業務に当たっています。

(病室で看護師と生活動作指導と確認) (専従病棟での多職種カンファレンスによる情報共有)

(病室で看護師と生活動作指導と確認) (専従病棟での多職種カンファレンスによる情報共有)

言語聴覚では『コミュニケーション』や『食べること』の障害に対して指導、トレーニングを行っています。

脳血管障害により「上手く話せない」「話が理解できない」「文字が読めない」等の症状に対して早期にコミュニケーションがとれるように言語評価・トレーニングを行っています。

「声がかれる(嗄声)」、「声がでない(失声)」症状に対して耳鼻咽喉科医師と声帯運動を確認しながら発声のトレーニングを行っています。

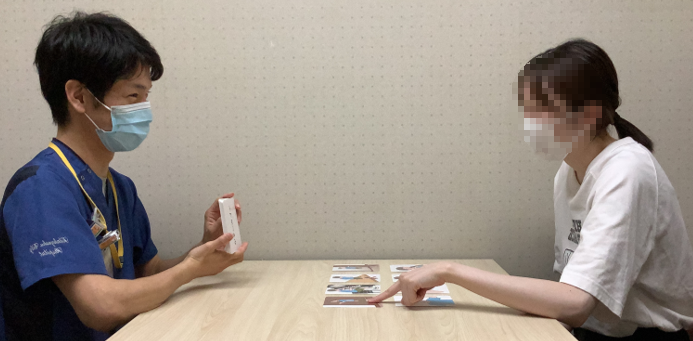

(絵カードを用いての言語理解トレーニング)

(絵カードを用いての言語理解トレーニング)

「むせる」、「上手く飲み込めない」、「哺乳ができない」等の物を飲みこみの障害に対してトレーニングを行います。また、耳鼻咽喉科医師、歯科医師、摂食・嚥下障害看護認定看護師とチーム体制をとってトレーニングをすすめています。

(嚥下(哺乳)トレーニング) (嚥下造影検査場面)

(嚥下(哺乳)トレーニング) (嚥下造影検査場面)

「補聴器の効果判定や補聴器の機能を活かせるように聴覚リハビリテーション(聞き取りの練習)を補聴器業者と連携して行っています。

「さかな」が「ちゃかな」、「とけい」が「とてい」等の未熟な発音に対して口の運動を行いながら正しい音がでるようにトレーニングしています。

語や音を繰り返す「わわわわたしは」、音を引き伸ばす「わーーーたしは」、音がつまって出てこない「・・・わたしは」等の吃音症状に対して吃音が軽減するトレーニングをしています。また、吃音に対するからかいがないように幼稚園、保育園、学校と情報共有を行っています。

(吃音・小児構音トレーニング)

(吃音・小児構音トレーニング)